逛了这许久,何不进去瞧瞧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

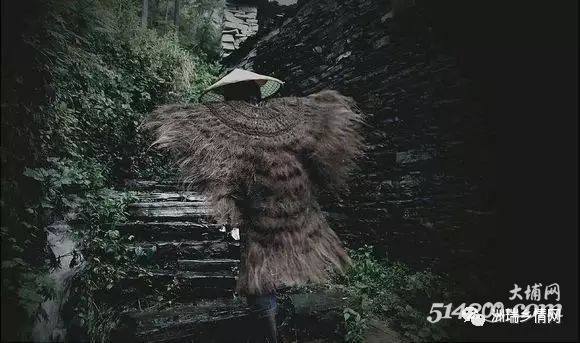

蓑衣情结 文/图:虎安 # b1 b& L* |) V, J, {5 `

蓑衣,是一种棕衣编织成厚厚的像衣服一样,劳动者用它穿在身上用以遮雨的雨具;历史记载已有二千多年。 唐·吕岩 《牧童》:“ 草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。” 当代·郑愁予《雨说》:“别忙着披蓑衣,急着戴斗笠。” X6 Q' k! k) Y5 S3 `

! q+ F ^3 ^: J/ u, K

! q+ F ^3 ^: J/ u, K

% t+ _, X/ Q$ M: x0 r

* v4 Y4 b1 [# D; }2 W- E

* v4 Y4 b1 [# D; }2 W- E

: T0 o% m! @5 F, |) P4 B7 t“雨水”季节后南方将是春雨绵绵。未雨绸缪,在雨季到来之前想到雨具;由当今的雨伞、雨衣联想到古代的蓑衣。上图几款蓑衣,身在上世纪60年代之前的乡下人普遍使用过,70后便没有用过了;而城里人想一睹芳容(蓑衣)也难。 上世纪80年代之前,蓑衣使用很普遍,雨季野外作业者身穿蓑衣头戴笠麻,尽管老天下小雨、中雨,我自岿然不动安然无恙。讲到蓑衣,先从本家延续四代人说起。1940年以前,太公在家乡银溪水道撑小船(没有动力没有船蓬)雨天穿蓑衣。1945年之前,爷爷在三河坝教书遇雨天回洲瑞家着蓑衣。1949年之前,父亲在部队(刘永生游击队)雨天行军穿蓑衣戴笠麻。1950年后,母亲在莳田、拔番薯田草下雨时必穿蓑衣。轮到本人在小时候,雨天“长牛”“放鸭”也着蓑衣。还有暖婆太于上世纪六、七十年代,在生产队莳田蘸秧时雨天身上背着蓑衣。而我的下一代什么是蓑衣已惘然不知。时代进步了科学发展了,代代相传的蓑衣到了这一代便失传了。所幸,二年前家里拆屋建楼时发现二张久违的蓑衣,本人当作抢救物质文化遗产(文物)保护起来。 ( e# F. M8 b7 f% W% O, x, {& H

2 o' v- I$ i; X' |# F- j

9 _2 I; I* m/ P蓑衣是棕树上剥下的棕衣经过加工而成的雨具,麻子窝村民礼文叔于上世纪60年代在档耙窝栽了好多棕树,树长大后剥下的棕衣做床垫和编蓑衣编棕索。蓑衣款式有大、中、小号,大号的需五、六市斤棕衣。棕匠工从捻线到编成一张蓑衣,要花近二天时间。自家备材料,匠工进户加工(东家包吃包住)编一张工费三块钱之则。那年代,三代人之家每户常备蓑衣不少于四、五张。

$ }1 y$ S1 A6 I3 |蓑衣除了御雨还有其它功用,如穷人冬天当被子盖取暖。依稀记得本房族的谨伯婆冬天床上盖的就是蓑衣。农家冬季做大缸糯酒盖上蓑衣保暖。雨季干农活、放牛雨后天晴稍事休息时,把蓑衣铺开当垫坐。记得有一次笔者在十五、六岁读中学暑假的一天下午雨后,在“夜不收”村(瑞山旅游区左侧一公里处)一颗大梨树下的大石板上,躺在随身带的蓑衣上仰望天空细数稀少的星星,可数也数不清。此刻,想入非非,描绘、憧憬自身遥远的未来------。那时少不经事的我,愿望是跳出世代耕山种田的农门。“天生我材必有用”,数年后果真跳出了农门,远走他乡闯荡了40余年;算是兑现了初衷,人生价值得以检验。 ( {- e T# q8 V8 L7 ^/ h& \. s

& k* t- ?+ T3 {2 `. ?

1 H! k" c0 R1 \ s

辉煌了二千多年的蓑衣已退出历史舞台将成“文物”,而“蓑衣情结”使我悟到:没有古代的蓑衣遮风挡雨就没有今天的雨衣雨伞,没有当年的刀耕火种便没有今天的农业现代化。不积跬步无以至千里,厚积薄发。年少时多读书,走上社会后撸起袖子干事业。那么,人生的大舞台便有你正能量的角色。 3 ^" ?2 z; r4 m

2017年2月17日落笔于韶关 部分图片来自网络 2 c4 n7 c2 P9 u. K$ F- A( ]4 j' [

' u( z$ a3 c$ y

5 c' M; g3 |2 o$ e

来源:洲瑞乡情网. D9 m7 B, z% N6 F6 }; U& `

|  |梅州直聘|手机版|帮助中心|申请删帖|大埔网

( 粤ICP备17043518号 )

|梅州直聘|手机版|帮助中心|申请删帖|大埔网

( 粤ICP备17043518号 )