- 积分

- 1797

- 注册时间

- 2016-8-4

- 最后登录

- 1970-1-1

|

逛了这许久,何不进去瞧瞧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

& x- F( U# O3 v; Y

荆楚网消息(湖北日报)(记者易飞、熊唤军、实习生毛一竹)中国共产党优秀党员、湖北省终身成就艺术家、中国作家协会和湖北省作家协会名誉委员、华中散文学会会长、正厅级离休干部、著名作家碧野,于2008年5月30日上午6时30分,因病在武汉逝世,享年92岁。( } _) c1 z1 v. B$ W2 [* C

碧野遗体告别仪式定于2008年6月3日上午9时在武昌举行。3 U$ f5 n+ r' R# f9 E" p4 s

' P+ f/ Y; L& A5 c# E- t9 r" D2 K

! h* L, n3 O* p3 ?

! h* L, n3 O* p3 ?

! s0 x! p0 l I2 @6 H

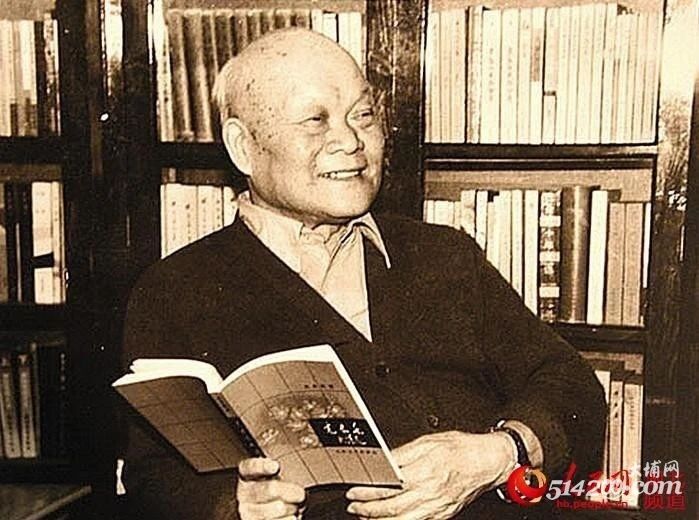

在中学语文课本里,很多人都读过《天山景物记》。天山的美丽风光随着作者的娓娓叙述让无数读者对神奇富饶的新疆充满向往。影响了几代年轻人,堪称经典之作。《天山景物记》的作者就是著名作家碧野。碧野,原名黄潮洋。1916年出生于广东大埔,高中时,因领导学潮被通辑而流亡北平。18岁的他一边在北京图书馆自学,一边在北京大学、中国大学旁听。1935年,他的处女作《窑工》发表于左联机关刊物、由谷牧任主编的《泡沫》,之后又在洪深主编的《光明》和王统照主编的《文学》等刊物上发表作品,由此走上了文学道路。

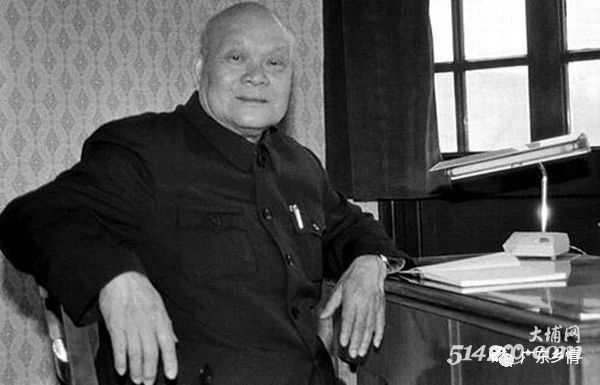

* q M& i% W4 w! Y& {6 H3 l1980年加入中国共产党。他曾任中华全国文艺界抗敌协会成都分会理事,莽原出版社总编辑,晋冀鲁豫边区北方大学艺术学院、华北大学文艺学院教师。建国后,历任中央文学研究所创作员,中国作协第三、四届理事和湖北分会副主席。主要作品有《我们的力量是无敌的》、《丹凤朝阳》、《情满青山》、《阳光灿烂照天山》、《月亮湖》等。2008年2月被湖北省政府授予“终身成就艺术家”荣誉称号。

. ]; Y- A7 [* G! ~; u碧野是新疆维吾尔自治区政协第一届委员,湖北省政协第四、六届委员,中国作家协会第五、六、七届名誉委员,湖北省文联委员,湖北省作家协会名誉委员,国际笔会(巴黎)中国中心成员,华中散文学会会长,华中理工大学教授,华中师范大学名誉教授。. F" W; z) _- Y1 A1 q

碧野一生创作小说、散文、报告文学等近千万字,出版长篇小说10部、中篇小说7部、短篇小说集4部、报告文学集4部、散文集15部、《碧野文集》(四卷)。他的作品,故事情节曲折,人物形象生动,语言文字流光溢彩,有极强的生命力。特别是散文创作方面,以其独特的风格,在中国现当代文坛独树一帜。其中,《天山景物记》、《情满青山》等多篇作品,被翻译成英、日、俄、匈牙利、朝鲜语等文字,在海外广泛传播。

3 j8 p* {! l$ \楚天金报记者记者乔奇王虹采写了题为《辽阔碧野,天山景物曾记否;壮哉潮洋,江汉山水情仍痴》的专题文章0 {% `% W' V8 T2 H

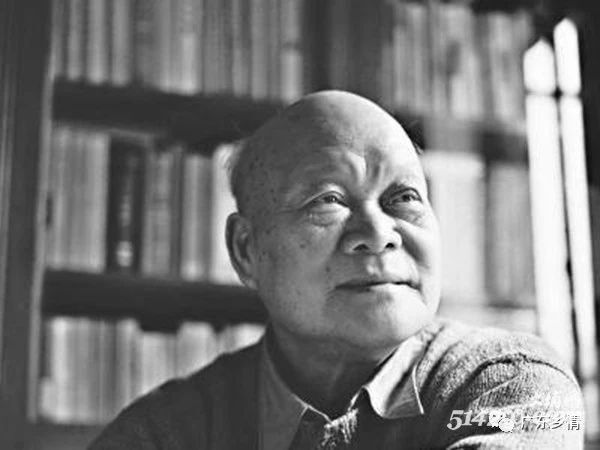

5月30日晚,记者赶到了碧野先生生前的住处。敬献了花圈之后,记者默默上楼,在碧野先生的小女儿黄峥女士的带领下,走进了先生生前的书房。家人为他设置的灵堂就在这里。% k4 d4 `2 k: f. G7 d

这栋水果湖边上的公寓为绿树所掩映。窗外,流光溢彩的街市车水马龙;屋内,斑驳的油漆、难得一见的老照片和满柜的书,以及墙上挂着的茅盾等文化老人写就的条幅,则一次次地提醒记者,这间书房的主人,曾经经历过怎样的年代。* }! B9 d2 m/ u+ ~

那是一首壮丽的史诗。作为20世纪中国文坛的重要作家之一,碧野老人在漫长的创作生涯里,用自己的笔和内心书写了那段历史。而实际上,除了作家这个身份,他更重要和更看重的身份则是“战士”。从抗战的游击到“一二·九”,从洛阳的监狱到解放区,从国民党的暗杀黑名单到中原的战场,然后是抗美援朝的前线,新疆、丹江水利枢纽工程如火如荼的工地,江汉平原、四川、湘西那些广袤无垠的土地……他一直在战斗。' F' e% l0 m% P; U5 y" w1 t

他的人生正如他的名字那样辽阔、壮美而深邃。

7 y* `) h+ h4 G& O/ G* c

$ ]0 W; x4 t; n: @, ^& w

, E" E [" d5 {" I

- `7 P5 X3 k5 r' }0 k从抗战到解放:一手拿枪一手执笔) q+ j* @, l) F6 Y7 m

碧野曾多次自况“本身就是一名战士”。而他也的确是一边打仗,一边写文章。抗战期间,他在北方打游击,随后到了武汉,其间出版了《北方的原野》、《太行山边》、《在北线》这3个报告文学集。之后去中原战场打仗,1940年在洛阳经历了一段狱中生活,此后,他参加了在荆门与日本板垣师团的战斗。当时他的作家战友,有臧克家、姚雪垠等。

" [/ X* M" z6 W8 O0 S6 r+ M抗战胜利后,碧野到了上海,而后到南京,任《朝报》和《南京人报》副刊主编。因名列国民党特务机关黑名单,又辗转至皖南、上海。1948年,他接受了周恩来同志的建议,于当年春天到达华北解放区,在北方大学(中国人民大学前身之一)任教。

: u1 R8 q/ u" w. @, q8 s$ V这段时间,生活在考验着他的同时,也给了他丰厚的回报。长篇小说《肥沃的土地》、《风沙之恋》,以及《我们的力量是无敌的》等,都给他带来了不尽的荣誉。“干粮袋里有干粮,枪里有子弹,就一切都有了。”他说。- A4 N/ f0 A0 j* d3 Q8 H

" P1 x4 F# N+ a# c! V; c G

* e3 L, t9 V5 I: f# ^# E! r

* e3 L, t9 V5 I: f# ^# E! r

" A) Z1 K# R, q7 g R' j" V

参与朝鲜停战谈判:《死亡之岛》的巨大反响; r1 y5 ?' y# O$ D) S. Z% D2 ]/ m. I

1987年,碧野先生出版了他的新时期最重要的一部长篇:《死亡之岛·援朝战俘生活纪实》。

- ] r* ^% b3 H这是一部反映我志愿军被俘人员在美国、李承晚集中营中生活和斗争的小说,素材是碧野亲自调查得来的。该书之缘起,则是1953年,他作为中国方面代表团人员参加朝鲜停战谈判的经历。

8 V7 i% y8 Q" o7 a; @据碧野生前回忆,当时志愿军派出作家5人,中国作家协会派出5人,他和罗烽、白朗、王西彦、严辰是中国作家协会派的代表。在此期间,他与被美国和南朝鲜俘去的中国人民志愿军人员逐个接触交谈,了解他们在敌人集中营中的生活及思想情况。回到宿地后,就把当天了解的情况回忆记录下来,前后记录了近30万字材料。该书最后由广州花城出版社出版后,引起巨大反响。

9 O Y4 U* u% z7 W& h# ^' {' {8 r" B3 O) x- Y- Y+ J

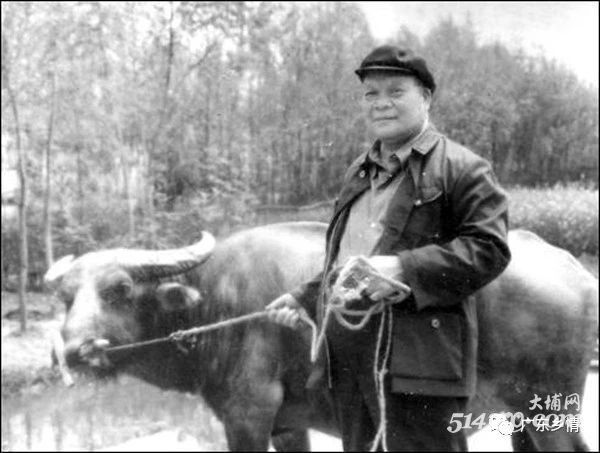

; l6 i" I, L3 ?1970年秋至1972年秋碧野在湖北省仙桃市农村插队放牛6 q, G6 ~3 V7 J! c; e5 L7 [

解放后的岁月:为湖北山水立传

! s# I4 ]0 }3 H9 v/ v w上个世纪50年代,碧野曾在新疆工作。脍炙人口的《天山景物记》即作于此时。该文后被收入中学语文课本,好几代年轻人因之而向往天山。1960年,刚刚从新疆回北京不久的碧野,主动请缨,来到丹江口水利枢纽建设工地体验生活,后创作长篇《丹凤朝阳》。这篇小说后被列为湖北省优秀作品。

; w3 R& t) r/ e7 j) ?! @ p碧野是潮汕人,如果说新疆是他的第二故乡,那么,湖北就是他的第三故乡。从1972年调回武汉,他在武汉一共居住了36年。在碧野的笔下,湖北的山山水水,和新疆的天山一样,美轮美奂,引起读者无限向往。& `# R1 V* r4 n0 E4 z

在丹江深入生活的间隙,他去了神农架。他为鄂西北山区写的散文集《情满青山》,已与他的《天山景物记》一起,并列为其散文精华中的经典。

7 x, B: `9 z4 h5 E, h) Y! ~他去江汉平原,为那些美丽的湖泊写下了大量的散文:《月亮湖》、《静静的排湖》、《绿色的城》、《红莲记》、《四望山下》、《金水银河话南漳》、《水之歌》、《白金之乡》等,结集为《月亮湖》。

% C- Z. e$ p2 @5 M平静地离开:他一直说还要多活几年5 j8 v1 F. q8 w9 y/ f

2008年2月,湖北省政府授予碧野湖北省“终身成就艺术家”荣誉称号。但当天在现场采访的记者,并没有见到碧野先生本人。“他不希望大家看到他病痛的样子。”昨晚,记者回忆及此,老人的女儿黄峥哽咽着做出了解释。$ x6 k. ?- w/ x

2008年5月30日6时30分,93岁的碧野老人在武汉逝世。

C, |6 a+ C/ D; c# o$ b* [据黄峥女士介绍,晚年的父亲生活之达观一如往常。逝世前几年,他的眼睛不太好,但一直坚持听人读报,从未远离过他深爱的时代和生活。“他走得很平静。他一直说,还要多活几年。”' ~# y J6 G7 H& b

6 D3 X2 C5 E& N# A5 O( w4 y7 Y

6 D3 X2 C5 E& N# A5 O( w4 y7 Y

8 q/ ~6 f: n( X他是如此让人怀念:省内作家回忆碧野先生5 Y9 G5 S8 O' [4 t+ L

方方:他是一种精神力量

7 g q8 ] D- n: N; L% v+ e7 n当年,方方曾为“湖北三老”(姚雪垠、徐迟和碧野)拍摄专题片,“当时他们个个都很健康,拍摄期间跟我们谈笑风生,完全像年轻人一样的情怀。”9 D# b/ t4 |0 F4 V

方方放慢语速,沉浸在回忆中,“我认识碧老二十多年,几乎从来没有见他生过气或者是发过脾气。”) ]: |) h& Z6 Y5 A0 V: T

一直以来,碧野先生的鼓励都是方方的精神支撑。去年当选为作协主席后,方方专程去拜访了碧野先生,“先生又重复了他的话,‘方方我知道你是最有个性的,我非常欣赏你这种个性,你要坚持,不要当了主席就磨掉了!’”

; U/ T' p' }3 d前几天,方方去医院探望碧野先生时,他已神志不清。说到此时,方方语气顿了顿,凝滞的空气挥不去她的难过。方方说,“对于湖北文学来说,碧野的去世是一大损失。因为身体缘故,先生近年写作很少,但他的存在,对于我们来说,是一种精神力量。”

X1 a% U! t4 Q0 |- D- J+ D9 O- L熊召政:教诲语重心长

) y) K$ d5 u$ D" F+ h1 R1980年,熊召政第一次见到碧野先生,是在省文联举行的小型创作座谈会上,“会后吃饭的时候,几位老作家回忆文革挨斗以及干校生活,互相开起了玩笑。”, L6 U8 X, V5 c$ x8 F

“骆文先生指着碧野说:‘别看碧野这么胖,每次上台挨斗,他总是第一个弯腰,而且弯到九十度,红卫兵本来想给他坐喷气式,一看他主动,就算了。徐迟总是慢半拍,来不及低头,便让红卫兵把头摁了下去,下手很重,痛得徐迟直做怪相。’碧野也数落徐迟:‘老徐总是不接受教训,改不了诗人气质。一到干校,照顾他放牛,他便跑到镇子上买了一根竹笛,除了怪响,我从来没有听出调子来。牧童吹笛,老徐这牧童是不合格的。’”作为晚辈,听到这些老作家的相互调侃和谈笑,熊召政内心充满敬意。

* Y# w! {6 w0 O1982年,熊召政调到省里当专业作家。“第一次参加专业作家创作会议时,碧野语重心长地对我说:‘小熊,你要珍惜呀,你这么年轻,就当上了专业作家,你今后的路很长,要多深入生活,写出更多更好的作品来。’”后来开会时,熊召政坐在会议室的一角,暗自想:“如果二十年后,我的诗能像徐老那样,散文像碧野那样,历史小说像姚老那样,这一辈子也不枉当了一回作家。”

$ u! U) e8 J1 l" x1 y9 Q/ t' T' D刘醒龙:从震惊到啜泣

! L2 P ]8 o* k# G; [2 |4 W0 V3 Z9 e: c0 B( o- M' n1 a

记者在第一时间联系刘醒龙时,他还不知道碧野先生去世的消息。一瞬间,电话听筒那边,记者甚至可以清晰地感受到他从惊讶到怅然,从悲痛到啜泣的转变。刘醒龙不住地重复着:他就是一本值得后辈咀嚼的好书!

9 {+ g+ j! L9 p Z7 H% e% _1 W作为晚辈,刘醒龙与碧野先生没有直接的交往,但在他的印象里,先生在文学界的口碑非常好,“碧野为人正直,人品很好,而且大力提携后辈。”老人的离去,令刘醒龙感慨颇多,“人终究要离去,但碧野却如一本好书,值得后辈咀嚼。”

8 k- x+ s1 u1 |1 e在刘醒龙看来,对碧野先生最好的纪念,就是记住他的作品,“从中感受到他的人文气息,让他的精神一直活着。”8 p/ L6 E7 ]3 q

田禾:一辈子的缘

; s; O, [* z" c! | j m; a E当从记者口中得知碧野先生去世的消息时,正在甘肃省舟曲县体验生活的田禾哽咽了,“与先生神交已久,认识他是一辈子的缘分!”

; I) h/ Q) \; P五六年前,田禾与朋友一起去探望卧床养病的碧野先生,先生身体虚弱,却强撑着起床招呼客人。倚靠在床头,先生与大家畅谈创作,他还特别鼓励田禾,“保持自己的乡土特点,写出最贴近感情的生活,你一定会成功!”

3 f6 U1 n) n- Q: n4 q人已逝,音犹在。远在偏僻乡村的田禾归心似箭,“一定要尽力赶回武汉,送老人最后一程,让老人一路走好!”汉江集团公司退休干部常怀堂回忆碧野写《丹凤朝阳》在丹江生活的情形:) {+ Z& I( G \; R) p7 A

1938年参加革命的全国著名作家碧野,为了反映新中国大型水利工程建设的成就,主动请缨,到工作与生活条件极其艰苦的丹江口工地体验生活,创作反映丹江口工程建设的长篇小说《丹凤朝阳》。

& H! Y t/ f# l- l8 e丹江口工程开工前不久,碧野就来到了工地,同10万建设者一道,投入征服汉江的战斗,过着“头顶油毛毡,脚踏黄土山,喝着泥巴水,睡在荒沙滩”的生活。白天,他同工人一道干,满身是油和泥;晚上,他串芦席棚,同工人袒胸畅谈,收集素材,发掘小说中的模特人物。正当他在工地深入体验生活时,丹江口工程因大坝质量事故,于1962年停工了。碧野便回到武汉。

% j" Z+ p4 F) P+ ?; P1964年底,丹江口工程恢复施工,碧野又从武汉回到工地,继续从事长篇小说《丹凤朝阳》的创作。

" B9 t+ o; a, \; h+ k1965年8月初,我由武汉师范学院毕业分配到工地工作。到了工地,我首先去看望碧野。当时他住在浇筑团二楼集体宿舍里,同青年木工小吴师傅住在一起。他一见到我便问:“你怎么来了?”我说:“是学校分配来的。”

9 }* z: g: a* z* f. J2 K碧野说:“你来得好,这里正需要文学创作人员。去年4月在汉口旋宫饭店见到你,就想劝你毕业后分到丹江口工地。没想到你果然来了。”

6 r4 I+ i1 J; D5 c我忙说:“老师,上帝给了我一个机会,让我在你身边好好学习。”4 O |$ \4 i& B+ d

“你来得正好,我又多了一个帮手。”碧野说。& w% j7 @' O; u' k

碧野虽是一位老革命、全国著名作家,可他在工地体验生活,从不要任何照顾。每天一日三餐,在浇筑团职工食堂同大伙一起排队买饭菜。他对食堂做的锅贴馍特别感兴趣,给该馍又起了一个“鞋板馍”的名字。

! q7 t3 i) {1 c7 p; P9 C一天中午一点半左右,我吃过饭去找碧野,门卫说:“他回来晚了,食堂关门了,他到旁边丹江饭店去了。”我到丹江饭店,他对我说:“很遗憾,今天中午没吃上‘鞋板馍’,只好来这里吃碗面条。”他吃完面条对说:“上午在工地采访还没完,我得赶紧去。”说着,他就朝前方工地走去。

, V9 }9 G7 S* A$ A. N+ G, K o碧野在工地采访,不顾年岁大与劳累,最使我感动的是1975年的一次讲课。那年由我主持办了工地青年文学创作班,碧野在电厂体验生活,住在前方运行人员集体宿舍里。我去请他为创作班的学员讲课,他乐意地答应了。第二天早上七点,碧野就来到展览馆大厅里。我对他说八点讲课,学员们还没到。他说:“早点来好,不能让学员们等我。”这句话使我深深感到一位著名作家的高尚品德和对青年一代充满希望、充满关爱的精神。# D, l& h" F& ]% a5 Y3 K' _3 i q

碧野从上午八点讲课,一直讲到中午12点多。讲完课我陪他步行到前方电厂食堂就餐。一到食堂,饭菜全卖光了,只剩早餐没卖完的馒头。他二话没说,买了两个馒头回到集体宿舍,倒了一碗开水,啃口馒头,喝口水。我和宿舍的工人师傅见了,都很过意不去。可他却乐呵呵地:“这叫银汤吞元宝,吃了可养人呢。”. c5 X' d& s. u. C* E) A7 G# T1 `

碧野是文化大革命前夕离开工地的,当他一结束“牛棚’生活便来到了工地,并坚持每年到丹江居住一、两个月,继续深入生活。* V( x, c7 j8 `& ^' o* a, H

1978年底《丹凤朝阳》定稿,并交天津百花文艺出版社出版。1979年8月第一次出版印刷。这是老作家历时十多年用心血与汗水写出的一部长篇著作。熊召政撰写的悼念文章代表了许多曾经受惠于碧老者的心声:, G% C! ]; J) p" x- r

早晨,接到朋友电话,得知碧野先生于黎明时去世。听到这个消息,心下一片怅然。

, V9 z4 T y7 A. F6 z我从童年时起就喜欢文学,少年时便开始阅读大量的文学作品。新中国成立后至文革前那十七年间出版的文学作品,我基本上都读过。那期间的散文集,在我脑海中印象最深刻的有三部:一是秦牧的《花城》,二是杨朔的《荔枝蜜》,三是碧野的《情满青山》。单篇散文中,刘白羽的《长江三日》与碧野的《天山景物记》我也曾反复阅读。碧野先生的散文,类似于音乐中的小夜曲,有一种空濛甜柔之美。对生活的憧憬,对自然的亲近,特别适合中学生阅读。; [; z I9 i- h8 q7 X( j1 n

第一次见到碧野先生的时候,是1980年,在省文联举行的一个小型的创作座谈会上,会议由时任文联党组书记的骆文主持,参加者有徐迟、碧野、程云、辛雷、曾卓、蔡明川、鄢国培、洪洋、祖慰等作家。二十八年过去,前面的七位都已作古,后面的两位也都年过七十。我是最年轻的一个,也五十多岁了。

1 X) W; S% C$ W/ L那次座谈会具体谈了什么,已不大记得清了,只记得会议结束后吃饭的时候,几位老作家回忆文革挨斗以及干校生活,互相开起了玩笑。骆文先生指着碧野说:“别看碧野这么胖,每次上台挨斗,他总是第一个弯腰,而且弯到九十度,红卫兵本来想给他坐喷气式,一看他主动,就算了。徐迟总是慢半拍,来不及低头,便让红卫兵把头摁了下去,下手很重,痛得徐迟直作怪相。”碧野也数落徐迟:“老徐总是不接受教训,改不了诗人气质。一到干校,照顾他放牛,他便跑到镇子上买了一根竹笛,每次把牛牵到河滩上,他就趴到牛背上,掏出笛子来吹,除了怪响,我从来没有听出调子来。牧童吹笛,老徐这牧童是不合格的。”8 C9 R0 F* ?9 J3 v" l

作为晚辈,听到这些老作家的相互调侃和谈笑,我内心充满敬意。文革对于他们来讲,是一段受尽折磨与侮辱的回忆,但他们咽下痛苦,吐出来的却是欢乐;岁月可以消磨他们的青春,但消磨不了的却是他们的责任与忧患。7 ^5 U8 _# W4 ~

我1982年调到省里来当专业作家。只有二十八岁。当时省文联与作协尚未分家,专业作家归文联管理。我来之前,像吴奚如、安危、辛雷这样的老作家已经退休,姚雪垠、骆文、吉学沛等作家都在领导岗位上,占作家名额的只有徐迟、碧野、洪洋、蔡明川、鄢国培、祖慰六个人,我是第七个。那时的专业作家不像现在,很少开会,缺乏沟通与交流。每年春节之后,都会召开一次专业作家会议,除了作家,还有文联领导,大家一起开神仙会,谈自己如何读书,如何理解国家形势,下一步有什么创作打算。会议一开就是三天。大家虽然都住在武汉。但开会期间没有一个人回家,无论官职大小、身份高低,都一律住在酒店里,白天开会,晚上神聊。正是这样的一些会议,老作家坐而论道,我侧身其中,虚心聆听教益,现在回想起来,真是受益匪浅。! f, `1 G1 V" M$ d

记得每次开会,骆文谈得最多的是如何尊重作家的创作,徐迟始终关注的是作家素养的提高,碧野说得最多的是社会责任感。记得第一次参加专业作家创作会议时,碧野曾对我说:“小熊,你要珍惜呀,你这么年轻,就当上了专业作家,你今后的路很长,要多深入生活,写出更多更好的作品来。”

9 W, h, y. n& o+ i姚雪垠、徐迟、碧野被称为湖北文坛的三老。很有幸,在上世纪八十年代,我作为最年轻的专业作家,在三老的教诲与指导下进行学习和写作。有一次开会时,面对三老,我坐在会议室的一角,曾暗自想道:“如果二十年后,我的诗能像徐老那样,散文像碧野那样,历史小说像姚老那样,这一辈子也不枉当了一回作家。”冒昧的我,还竟然敢把这想法向一直关心呵护我的骆老表白。骆老听罢,不但没有责备我,反而笑着说:“有理想就好,接三老文学的班,你要努力。”

3 Q7 E8 z* \% D$ ?2 D* p. _随着碧老的去世,关心呵护我的老作家基本上都走了,但我的理想并没有改变。我仍会师从三老,在文学上,走出一片新天地。碧老啊,在去天堂的路上,请你一路走好。& B T$ l( o' t3 @+ O

相关阅读:广东名人在武汉之一:丰顺籍李国平院士 |

|

|梅州直聘|手机版|帮助中心|申请删帖|大埔网

( 粤ICP备17043518号 )

|梅州直聘|手机版|帮助中心|申请删帖|大埔网

( 粤ICP备17043518号 )